أنا أحيا: الأدب كصرخة ضد واقع المرأة في الشرق

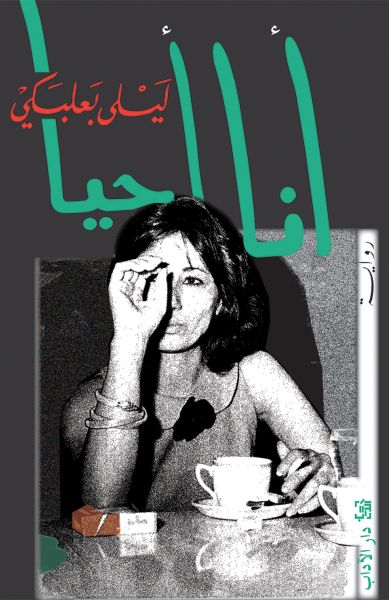

رواية “أنا أحيا” مثّلت لحظة مفصلية في الأدب العربي، إذ كسرت جدار الصمت حول قضايا الجسد والحرية والهوية.

قدمت ليلى بعلبكي، عبر بطلتها لينة فياض، صوتًا أنثويًا متمردًا على السلطة الأبوية والاجتماعية،

وبذلك أرست نصًا تأسيسيًا للوعي النسوي العربي، جامعًا بين الأدب كإبداع والتمرد كفعل وجودي.

أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وبالتحديد سنة 1958 ستُصدِرُ الكاتبة اللبنانية ليلى بعلبكي رواية “أنا أَحيا” والتي أثارت جدلاً كبيراً لشجاعة الموضوعات التي تناولتها، حيث خرجت عن السائد والمعروف، وكسرت المحظورات المرتبطة بالجسد والدين والقوالب المألوفة في المجتمع البيروتي المحافظ.

بوعي نسوي مبكر (24 عاما)، ستكتب ليلى ضد تسييج المرأة، مُسخرة قلمها ضد إرث القبيلة والعادة، وبشراسة لغوية لم يألُفها الشرق ستنتصر للأنثى الرافضة.

كتاباتها صفعات أدبية خالصة، ستترك أثراً كبيراً أدّى إلى توقيفها ومحاكمتها، لتكون بذلك أولى الروائيين الذين يتعرضون للمحاكمة في لبنان تحت ذريعة خدش الحياء العام.

انتصرت ليلى بعلبكي قضائياً، لكن رغبتها في الكتابة والنشر بعد ذلك خفتت، وانعزلت عن الوسط الأدبي، لتهاجر إلى لندن مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وترحل عن هذا العالم عن عمرٍ يُناهز الـــــــ89 عاما سنة 2023.

أنا أحيا: “المحرم الاجتماعي”

رواية أنا أحيا يمكن اعتبارها “مانيفيستو” وجودي وسياسي يفضح البُنى الاجتماعية المُهيمنة في بيروت الخمسينيات، ويعيد تعريف الذات الأنثوية ككينونة حرة تتخطى الخطوط المرسومة عبر التمرد. لقد وُصِفت بكونها أول »رواية فضائحية «. رواية ثورية على الإرث الأدبي السائد آنذاك في لبنان، لأنها تناولت مواضيع كانت تعتبر إلى حد كبير »مُحرّمة اجتماعياً «. رواية بنفحة أنثوية-تحررية-نسوية.

هو عملٌ أدبي بضمير المتكلم “أنـــــــــا” كاستقلالية جنينية تحمل بذرة التمرد، وتكشف صوت السارد من الداخل. قيل عنها “أول كاتبة لبنانية خرجت من جناح الحريم… معلنة العصيان عليه” عبر «أنا أحيا «.

لقد طرحت الرواية أسئلة الحرية والجسد والنضال والعائلة، مُحوّلة السرد إلى واجهة صراع ومقاومة ضد طيفٍ من القهر الاجتماعي المُستَمَد من قوة العرف والسياسة والدين، ومؤسِّسَةً بذلك لوعي نسوي مبكر في الأدب العربي.

في البداية تتمظهر”لينة فيّاض” بطلة الرواية وابنة التاسعة عشر في صورة ساخطة وناقمة على كل شيء، شُعلة سأمٍ تتساءل: أين سأُفني كل ساعات حياتي؟ تسخر وتسخط على الفضاء الذي تعيش فيه. ثم يتكثّف هذا السخط في وعيها كأداة رفض ضد كل ما يمكن أن يُهندِس أنوثتها فيما بعد.

هي لا تجزم هي فقط تُحاول أن تسأل، مشككة في كل مُسلّمات حياتها، كاشفة الهوة العميقة بين ما يُطلب منها وما تشعر به. تُسائل المعتاد. أشياء ميكروسكوبية لا تظهر للآخرين، لكنها تضعها تحت مِشرحة النّقد والتفكيك، لكشف مظاهر القهر والتحكم اللامرئية. هذا الفعل (أي الشك) هو عِلّة ودواء لبطلة القصة، ومفتاحٌ يُمهد لمسار الرواية فيما بعد لوصف آليات التدجين المفروضة على نساء تلك المرحلة.

في النص، نقرأ كيف أن حتى شعرها هو موضوعٌ مُتنازعٌ عليه، وإرثٌ للجميع حق التصرف فيه، ومجالٌ لاستثمار الآخرين ونيل رضاهم، بدءاً بأمها. لكنها تقصّه من الصفحات الأولى للكتاب سَحقاً لإرادة والدتها وإعجاب الشباب، ورمياً لدهشتهم إلى »سلّة زبالة، إلى البحر، إلى الشيطان« كما وصفت.

العائلة كسلطة أولى في الرواية:

أول ثورة، هي الخروج عن كنف الأب، والحصول على وظيفة خارج »كيس الوالد «كما تُسَمِّيه هي. ثم صاحب العمل فيما بعد كامتداد للفضاء السابق.

علاقة لينة بعائلتها هي علاقة اغتراب، تنظر إليهم ولا تراهم، أفرادٌ اعتادت الاحتكاك بهم فقط، خارجون عن نطاق سلطتها، موجودون لأنهم موجودون – تماما كالأشجار. هي الأخت الوسطى بين فتاتين وأخ صغير. الصُّغرى شقراء، والكُبرى سمراء. هدف الشقراء أن تتزوج، وهَمُّ السمراء أن تجمع أكبر قدر ممكن من الشهادات. و”أنا لست سمراء، ولا شقراء. لا يهمني كل الرجال، ولا تغريني أيّة درجة ثقافية”. هي تمثل المسار الثالث المتقوقع على الذات والخارجَ عن نِطاق التصنيف.

تنقيب أولي في فضائها العائلي، يُحيل إلى أنه فضاءٌ للمُخاصمات والمشاكل والأكاذيب. تراها أمها معدومة التهذيب، وترى أمها بمنظار الشفقة والسخرية والعصيان. زوجة هزيلة لا حول لها ولا قوة، حرصها الأبدي هو ثروة الوالد وتدبير البيت، وتغيير مقاعد غرفة الجلوس كل سنة. امرأة بارعة في طهو الطعام، وتربية الأبناء، ومشاركة الفراش، بأنوثة محرومة، تعطي ولا تأخذ. هي ضعيفة ليس لأنها ضعيفة، بل لأنها قررت أن تكون ضعيفة.

الأب عندها هو الحارس الأول للنظام الاجتماعي القائم، هو المُراقب والمُؤدِّب. ثري يتباهى بجهاده في جمع الثروة، الناس عنده »صَفقَاتٌ تِجَارِيّة «لا يخسرها أبداً. “مُستَغِل”، وهوايته الوحيدة هي الإنجاب. مشاعرها اتجاهه ليست أحادية، ترى فيه عرّاباً للرجولة التقليدية، وخليطا من المشاعر المعقدة بين الغضب والرغبة في التحرر والإقصاء.

بلغة بسيطة تعبر ليلى بعلبكي عن حالة الذات الساردة وقلة حيلتها أمام فكرة الوالد، مصلوبة أمام هذا الواقع، فهو مُعطى موجود، وخيارٌ مفروض عليها من الأعلى : “لو خُيّرت لاختيار والدي لما كان هو والدي”. صورة الأب في الرواية ستجعل الكثير من الآباء يخافون على أبنائهم في الأوساط العائلية اللبنانية خوفاً على صورتهم، وهو ما يبرر منع الرواية من التداول.

الاغتراب والعمل المأجور:

بضمير المُتكلّم تتخبط الشخصية الرئيسية في حالات نفسية منذ أن باشرت العمل. لم تستطع الـتأقلم مع الموظفين الذين كانوا يظهرون كــــ »أَدَوَات إِنسَانِيّة / عَبِيد« يعملون في صمت، مُكرّسِين بذلك شعورها الدائم بالاستقلالية عنهم. إنهم تماما خارج سور عالمها.

شعورها بالغربة والفردانية ينفي كل فرصة للانصهار الاجتماعي. لها وظيفة خاملة وهي تفقُّد صندوق الشكايات كل صباح في إحدى المؤسسات، والذي كان فارغاً دوماً، مما ولّد لديها شعوراً بالنقص واللاجدوى.

انخراطها في سوق الشغل كان رهانا وجودياً لإثبات الذات. لكن، سرعان ما سيتحول هذا الرهان إلى حصارٍ. ففي البداية اعتبرت الوظيفة وسيلة للتحرر من السلطة الأبوية، فيما بعد ستصير مجالا للاغتراب. لتكتشف في النهاية أن عملها يُعيد إنتاج نفس أشكال الرقابة والقمع؛ فأن توكل لها أبسط مهمة في العمل (التحقق من صندوق الشكايات كل صباح)، هو دليل على أنه يُنظر إليها من طرف رئيسها كــــــ”امرأة” لا كــــــــ”كفاءة مهنية”. خوفا من الفراغ، من الوحدة، والرتابة تترك العمل.

الجامعة وخيبة الحب والتّلقي:

الجامعة بالنسبة لـــــــ لينة/ليلى هي مساحة مزدوجة المعنى: فمن جهة هي حَرَمٌ حُرٌ للتجريب والعيش، تستطيع أن تتنفس فيه بعيداً عن أطياف السُّلَط الأخرى. ومن جهة أُخرى تُشرّح كيف أنه حتى الفضاءات الحديثة لم تسلم من البُنى الذكورية ومظاهر الهيمنة والإقصاء. لا تبدو الجامعة حاضنة لها رغم ذلك، فاغترابها ممتد إلى الحجرات والحلقيات الطلابية التي كانت تُعقد في مناخٍ يهيمن عليه التيار اليساري وأفكار القومية العربية، لكنه يعرف التفتت والانقسام أيضاً. كل واحد من زملائها ينتمي إلى منظمة، أو حزب، أو إرادة فرد مسيطر، وهو ما ولّد لديها شعوراً دائماً بالضياع والضَّيق.

تختبر لينة فياض الحب خارج النموذج العاطفي المُعلّب، بعد أن تتعلق بطالبٍ يساري يُدعى “بهاء” وتقع في غرامه، لكن انتماءاته السياسية والحزبية تُجهِض هذه العلاقة التي انتهت بطريقة سلبية. النص يفكك التشظّي العاطفي الذي عانت منه البطلة بعد مواجهة “خيبة اليسار الذكوري” الذي، رغم خطابه الثوري، لازال يحمل في جوفه بقايا الهيمنة، كاستمرارية الذكورية حتى داخل أكثر الحقول ثورية.

بمِنظار التشكيك تُسائل التجربة الجامعية دائماً، وتدافع عن فردانيتها بين الطلبة. تقول في إحدى الحلقيات: «ينقصكم الكفاح الإيجابي» وينتفض طالب كويتي في وجهها، بالابتعاد عن السياسة والاكتفاء بآرائها حول أزياء “ديور” والروائح والعطور.

“الذكورية” تحضر في الرواية كجهة مسؤولة عن تحديد الموضوعات المسموح بها للمرأة حتى في الفضاءات التي تعتبر حرة-تقدمية. هناك صورة تقليدية مربوطة بها دائما: صورة الأزياء والعطور. وبعصبية مُراهِقَة يستحيل كل شيء أمامها إلى علامة استفهام، ليُتَوِّج هذا المسار من التشكيك والرفض مرة أخرى بالانسحاب من الجامعة.