الزطاط… مؤسسة الحماية في بلاد السيبة في مغرب القرن 19

تعود ممارسة الزطاطة إلى القرن 19، حينها كان المغرب يعيش منقسما بين بلاد السيبة وبلاد المخزن.

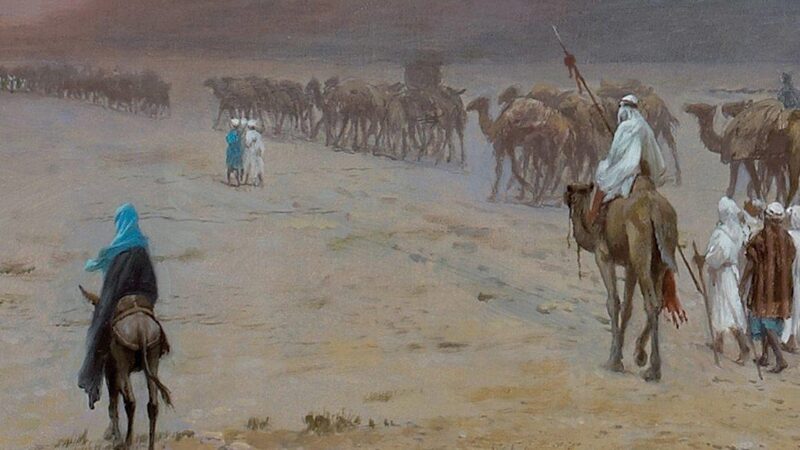

تقسيم جعل المغرب يعيش حالة من الفوضى، كثُر اللصوص وظهر قطاع الطرق، ولم تعد الطرق والمسالك آمنة للتجار أو الحجيج أو حتى المسافرين، ما جعل المخزن والقبائل غير الخاضعة له، تبتكر طرقا للحماية.

ضمن هذا السياق ظهر الزطاط، والذي كان دوره مقتصرا على تأمين تنقل وسفر الأفراد والجماعات وحمايتهم من اللصوص وقطاع الطرق، حيث غياب سلطة المخزن في ذلك الزمان.

ربما قد سمع البعض المثال العامي الشهير “ميقدرش يزطط راسو“. مثال وُظف في سياقات مختلفة، لكنه يتجه نحو معنى واحد؛ أن فلانا لا يستطيع الاعتماد على نفسه في أمر معين، وبذلك يحتاج إلى يد مساعدة.

هو ليس مجرد مثال عامي دارج على اللسان المغربي، بل ممارسة اجتماعية لها جذور تاريخية ارتبطت بوظيفة “الزطاطة“.

في مغرب القرن 19، استفحلت بشكل كبير ظاهرة “السيبة” التي جعلت المغرب مقسما بين قسمين – كما أشار إلى ذلك الرحالة شارل دوفوكو – بلاد المخزن وبلاد السيبة.

تقسيم جعل المغرب يعيش حالة من الفوضى، من خلال تنامي “اللصوصية” واستفحال “قطاع الطرق”، سواء في الفضاءات الجغرافية التي كانت خاضعة للمخزن، أو التي لم تكن فيها أجهزة مخزنية للسلطان.

حالة جعلت من الجماعات والقبائل تبحث عن أشكال حماية تتماشى مع احتياجاتها وواقعها، ومن هنا ظهرت وظيفة “الزطاط” أو “الزطاطة”.

لم تكن بلاد المخزن آمنة كليا بالضرورة، ولا بلاد السيية خطيرة دائما، بل كان الأمرُ متأرجحا بين الخطورة والأمان. لذلك، اعتمدت الفضاءات الجغرافية المنتمية للقسمين على طرق حماية خاصة بها.

بالنسبة للمحاور التي كان يشرف عليها السلطان أو “طريق المخزن”، فكانت تخضع لحمايته، حيث يأمر بوضع محطات استراحة تسمى “النزازيل“، تعتبر دار أمان للمسافرين، كونها تخضع لحراسة مشددة وآمنة. أما الفضاءات التي لم تكن خاضعة للسلطان، فقد كان العثور على “زطاط”، أفضل وسيلة للعبور الآمن.

ممارسة “الزطاطة” تعود إلى مغرب القرن التاسع عشر، عندما كانت القوافل التجارية أو ركب الحجاج أو المسافرين في حاجة إلى الحماية من “قطاع الطرق”.

خضع مصطلح “الزطاطة” لتحريفات وتغيرات في المعنى، إذ أصبح يَعرُفه البعض حاليا مقابلا لـ’الرشوة” أو “التزلف” للقاضي، وهو المفهوم الذي أشار إليه عالم الأنثروبولوجيا البريطاني “ديفيد مونتغمري هارت“. كما يحيل، في العامية المغربية في أوجه أخرى، إلى النباهة والذكاء والقدرة على إيجاد مخرج في ظروف صعبة.

المعنى الأصلي لمفهوم “الزطاطة” تاريخيا، يشير إلى ممارسة اجتماعية تُعنى بحماية المسافر على الطرق الخطرة مقابل أجر معلوم.

هذه المهنة اشتُهرت بشكل أساسي في الجنوب الشرقي للمغرب، مع ما عُرفت به المنطقة آنذاك من صعوبة المسالك ووعورتها، وبذلك كانت من أخطر المسالك التي يرتادها قطاع الطرق، وهناك تحولت الزطاطة إلى حرفة تختص بها بعض القبائل كآيت عطا وبني كيل…

حول مؤهلات الزطاط وصفاته، يقول الرحالة الفرنسي شارل دو فوكو في كتابه “التعرف على المغرب 1883 – 1884″، والذي وثق خلاله شهادات ثمينة حول هذه الوظيفة: “ينبغي أن يكون الزطاط رجلا وله ما يكفي من القوة لكي يحترم الآخرون عنايته، وينبغي في نفس الوقت أن لا تبلغ قوته درجة لا تجعله لا يأبه بنوع من السمعة التي يحظى بها عند قومه”.

كما يتم الاتفاق على أجر الحماية من قبلُ، على أن شارل دو فوكو ميز بين شكلين من الأجر، الأول يتقاضاه الزطاط، وأجر آخر أقرب إلى رسم المرور يؤديه المسافر في نقط معينة يتحكم فيها رجال من قبيلة معينة.

بالنسبة للزطاط، قد يكون رجلا مستقلا بنفسه، غير خاضع لأي قبيلة أو جماعة معينة، كما يمكن أن يكون تابعا لإحدى القبائل وهي التي تعينه في منصب حماية المسافرين والقوافل والحجيج، وهو الأمر الذي أشار إليه عبد الأحد السبتي في كتابه “بين الزطاط وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار”، حيث أوضح أنه إلى جانب النفوذ القبلي، يمكن القول إن حماية المسافر والقافلة، تقوم على النفوذ الديني والزاوياتي تحديدا، من خلال الاعتماد على زطاطين ينتمون إلى زوايا معينة أو وسط الشرفاء، إذ إن الشريف كان مؤهلا لحماية المسافر نظرا لهيبته الدينية، والتي تمنحه امتيازا في التنقل وسط الطرق والمسالك.

الزطاطة، حسب عبد الأحد السبتي دائما، عنصر ينتمي إلى شبكة من الأعراف الاجتماعية والسياسية التي ابتكرها المجتمع القبلي من أجل تنظيم السلم والتضامن وحماية الطارئ والغريب.

استمرت “الزطاطة” في مغرب القرن العشرين، بل أصبح أمرا شرعيا، حيث كان الزطاط يعلق اسمه على دكاكين التجار الذين يحميهم حتى يُدرك المارة أن هذا التاجر تحت حمايته، ما جعل مجموعة من الفقهاء يُفتون بجواز العقد أو “الجعل” المُبرم بين التاجر أو القافلة والزطاط.

على أن “الزطاطة” لم تكن الشكل الوحيد للحماية، ذلك أن القبائل اعتمدت إلى جانب ذلك أشكالا أخرى تحمي خلالها الوافدين إليها أو المارين بطريقها، فكلما استفحلت “السيبة”، أبدعت العشائر في ابتكار أشكال حماية خاصة بها، كـ”تاكَمات“، و”الذبيحة“، علاوة على “تايسا” و”أمورن” وهي الأشكال التي أشار إليها عبد الأحد السبتي في كتابه: ” بين الزطاط وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار”.

لا تزال مهنة الزطاطة مستمرة في بعض المناطق، وإن تعرضت لبعض التغيير في طريقة التدبير، إلا أنها لا تزال تأخذ معنى الحماية والأمان.

في مقال له، يروي شنفار عبد الله، الباحث في مجال العلوم الإدارية والقانون الدستوري، قصته مع “الزطاطة” بأزقة المدينة العتيقة بفاس.

يقول عبد الله شنفار: “لاحظت أنه يقوم مقامي في عملية التسوق والتبضع… يتميز بمعرفة وإلمام بقانون السوق والأصول التجارية والعرض والطلب، وقوانين الاستئجار، والقدرة على الحوار اللفظي وعلى الاقناع والمفاوضات… وله دراية كذلك بطرق المساومة، وكذا عيوب ومحاسن وجودة السلع والبضائع“.

الملفت للنظر، حسب عبد الله شنفار، أن الجميع يخافونه ويهابونه، ويعرف عن التجار كل شيء حتى أصولهم ونَسبهم…