عبد الإله أبعصيص: اللغة وأعطاب الفكر الذكوري

الفاعل قد يُستتر، وقد يُقدّر. والمفعول به قد يغدو نائبًا عن فاعل غائب أو مجهول.

وتاء التأثيث، تختزل وضع الأنثى… إنها تدخل على الفعل، فقط لتُعلن حضوره، ثم تُحذف من الحساب. تظهر التاء ساكنة، لا ترفع ولا تنصب، لا تأخذ موضعًا، وكأن حضورها شرط إعرابي دون أن يكون كيانًا نحويًا. أليست هذه هي المرأة في مجتمعاتنا التقليدية؟ هي الحاضرة الغائبة، المعلَمة دون أن تكون معترفًا بها، المؤثرة دون أن تُنسب إليها الأفعال.

النحو ليس فقط نظامًا لتنظيم الكلام، بل مرآة لطريقة التفكير. في النحو العربي، كل شيء له “محل”. الفاعل له محل، المفعول به، الحال، التمييز…إلا هي. التاء. المؤنث. تلك التي “لا محل لها”.

مادامت اللغة هي التي تصنع عالم المعاني، فإن أول ما يجب الانتباه اليه، بالنسبة للمنشغلين بالبحث عن سبل انقاذ العالم من شروره، يبقى هو كيفية تعليم اللغات.

لا ننتبه كثيرا إلى ما تفعله بنا كتب تعليم اللغة. علي الاعتراف أولا أني لا أدعي ما أنا لست له أهلا، وهو الخبرة باللغات وطرق تدريسها. اللهم بضع تجربة في تدريس اللغة العربية في جميع أسلاك التعليم بالمغرب. ثلاثون سنة من الاحتكاك بالجمل الاسمية والفعلية والنواسخ، حرفيها وفعليها، وحروف الجر والعطف وأدوات الجزم والنصب وهلم قواعد. كنت دائما أصر على أن اللغة حمالة فكر، كما علمني معلمي الأول، أستاذي لمادة الفلسفة والفكر الإسلامي، الراحل “بوسلهام الكط”.

تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، الفاعل ضمير مستتر، نائب الفاعل، وغيرها كثير من الوضعيات التي كنت أجد نفسي فيها مضطرا للتوقف كثيرا، والعودة بطلبتي الى ما يسميه فتحي المسكيني، فلسفة الأشياء الصغيرة، أو ما كنت قد أسميته، في دردشة عابرة مع العزيز عبد ربه البخش، السؤال البسيط العميق: لماذا نُدَرِّسُ ما نُدرِّسه أو لماذا نَدرُس ما ندرسه؟

الأنثى التي لا محل لها والفاعل الذي لم يفعل شيئا

لماذا أصر فقهاء اللغة العربية القدامى على جعل تاء التأنيث بدون محل؟ في رأيي ورأي الكثيرين غيري، لا يتعلق الأمر بتاء، إنما الأمر أكبر، إنه متعلق بأنثى أريد لها ألا تكون في محل من الوجود. ولماذا قبلنا نحن أن يستتر الفاعل؟ وكيف يقبل قضاتنا الأجلاء أن يصبح المفعول به فجأة، نائبا للفاعل في فعل هو ضحيته؟ وكيف يقنع معلمو اللغة العربية طفلا أن الكرة فاعلٌ لفعل مثل “تدحرج”؟

في النحو العربي، تُعتبر تاء التأنيث الساكنة مثل: ذهبتْ، كتبتْ علامة صرفية تُلحق بالفعل للدلالة على أن الفاعل مؤنث، لكنها لا تؤدي وظيفة نحوية (لا ترفع، لا تنصب، لا تجر)، لذلك قيل إنها تاء “لا محل لها من الإعراب”. لكن هذا “اللا محل” له دلالة فكرية ضمنية عندما يُقارن بوضع الفاعل أو المفعول به، اللذين لهما مكان ومحل في الجملة. فلماذا تُستثنى التاء التي تعلن عن الحضور الأنثوي من ذلك؟ هل لأنها مجرد علامة؟ أم لأن الحضور الأنثوي، “لا يُراد له أن يكون في محل من الوجود”؟

وفي حالات كثيرة، عندما يكون الفاعل “مستترًا”، كأن نقول مثلا: “كتبت” فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنا أو أنت أو أنت حسب السياق، وحسب الحركة فوق التاء، ضمة أو فتحة أو كسرة يصبح الفاعل شيئًا غائبًا، لكنه جوهري في تركيب المعنى.

لكن لماذا قبلنا أن يكون الفاعل وهو مركز الحدث غير ظاهر، بينما نحاسب على الظواهر؟

وفي سياق آخر في صيغة البناء للمجهول كقولنا “قُيِّد الحارسُ”، يتحول المفعول به إلى “نائب فاعل”، لكن هذا التحول يخفي الفاعل الحقيقي، وغالبًا ما نقول إن السبب يعود لعدم معرفته، والحقيقة أننا نعرفه، ونريد تجنب ذكره، ربما خوفا من بطشه، فالفاعل صاحب سلطة، أو ربما مشاركةً في الجرم، فالمتستر عن ذكر فاعل لابد مستفيد. من هنا يجب أن نفهم على أن اللغة، في لحظات بعينها، تخفي من يُمارس الفعل (السلطة، العنف، التأثير) وتُظهر من يُمارس عليه، بل وتعطيه اسم “نائب” عن الفاعل، كنوع من تجميل المفعولية أو ترضيتها!

تدحرجت الكرة و مات جدي…

القول إن “الكرة” فاعل هنا، رغم أنها جماد، يُظهر كيف أن فقهاء النحو العربي يربطون الفاعل بـمن قام بالفعل نحويًا لا بمن أراد الفعل، وهذا ما يجعل “الكرة” فاعلاً. هذا يعكس تصوراً للفاعل مجردًا من الإرادة أحيانًا بل ومجردا من المنطق والعقل بتاتا، إذ كيف للكرة أن تتدحرج خارج منطق السببية؟ لابد أن هناك سببا في تدحرج الكرة، إما ريح أو ميلان أو بسبب إنسان أو حيوان. لكن منطق اللغة عندنا لا يشبه المنطق عند باقي الأقوام، إذ بالنسبة للغتنا، قد تتدحرج الكرة، ونسمي الكرة فاعلا، وليس علينا حرج إذا تملك طفلنا فكرة وقوع أحداث بغير سبب دافع… نفس الأمر بالنسبة للجد الذي مات، ففي الواقع والحقيقة أن الجد هنا مسلوب الإرادة، لكن اللغة جعلته فاعلا لفعل لا يد له فيه ولا رغبة ولا إرادة.

إن اللغة ليست بريئة ولن تكون بريئة، لأنها عبارة عن نظام يحمل تصورات السلطة والتمييز والتراتبية، فحين تكون الصياغة مضمنة لتاء التأنيث، التي تواضع فقهاء اللغة العرب على أن “لا محل لها”، فإن ذلك يعكس إقصاءً رمزيًا للأنثى، وحين يُخفى الفاعل، أو يتحول المفعول به إلى نائب، فإننا أمام بنية فكرية تتخفى خلف صيغة خطابية لتحجب مصدر الفعل وتزيّف علاقات القوة. لقد سبق أن توقف “جاك دريدا” طويلا عند هذه الأسئلة في نقده للميتافيزيقا الغربية من خلال اللغة، كما أن “جوليا كريستيفا” طرحت الكثير من القضايا التي تسير في نفس السياق، في حين تبقى كل من المغربية فاطمة المرنيسي والسورية غادة السمان ممن انشغلن كثيرا بتيمة اللغة كبنية ثقافية مارست وتمارس هيمنة رمزية سلطوية ذكورية.

إذن، هل يجيز لنا ما سبق القول بذكورية النحو؟

ربما ليس الذكر هو المشكلة، بل المنظومة المعرفية التي بُني بها النحو، والتي تجعل من الذكر مركزًا للفعل، وتُقصي المؤنث نحو الهوامش: لا محل لها، تاء ساكنة، ضمير مستتر، نائب عن مجهول.

فلماذا إذن لا نعيد بناء النحو العربي على نحوٍ يستحضر ثنائية الوجود والغياب، وجود الحاضر والحاضرة دون تغييب. حضور وتمثيل الفاعل الحقيقي صاحب السلطة والمفعول به ومعه وفيه. فالمفاعيل كثيرة والفاعل واحد.

ولماذا نصر على إبقاء القواعد كما صاغها القدماء ولا نفكر في تغييّر ما يمكن تغييره حسب فهمنا النقدي لها، حتى لا تكون اللغة بابًا مشرعا على مزيد من التحيز وكثير من التحجر؟

لماذا علينا أن نقبل بأن تظل الأنثى بغير محل من الإعراب في ظلال اللغة، الحديث هنا قد لا يكون حصرا على اللغة العربية، في دهاليز القواعد وخرائط الجمل، ثمة غيابٌ لا يُرى لكنه يستشف من بين ثنايا هذه التي سميت قواعد. فليس الغياب مجرد نقص، بل هو حذف مُتعمَّد، فلو حدث في اللغة وحدها لجاز لنا غض الطرف، لكن هذا التغييب المتعمد للأنثى، للمرأة، للنساء، هو فلسفة تحكم. ليس الصمت حياءً، بل حذف استراتيجي لحضورٍ ما زال يُربك النظام.

وهنا تبدأ “تاء التأنيث”، تلك الساكنة التي لا محل لها من الإعراب.

“تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب.” توليفة قيلت لنا وصرنا نكررها ولم ننتبه أننا نعلن قاعدة ونؤبدها، ونخفي رأيًا في جوف الصياغة. لكن، ماذا لو كانت هذه القاعدة ليست نحوية فحسب، بل كاشفة عن تصور للأنثى في بنية الوجود اللغوي؟

الغياب كأصل في النحو:

الفاعل قد يُستتر، وقد يُقدّر. والمفعول به قد يغدو نائبًا عن فاعل غائب أو مجهول.

وتاء التأثيث، تختزل وضع الأنثى؟ إنها تدخل على الفعل، فقط لتُعلن حضوره، ثم تُحذف من الحساب. تظهر التاء ساكنة، لا ترفع ولا تنصب، لا تأخذ موضعًا، وكأن حضورها شرط إعرابي دون أن يكون كيانًا نحويًا. أليست هذه هي المرأة في مجتمعاتنا التقليدية؟ هي الحاضرة الغائبة، المعلَمة دون أن تكون معترفًا بها، المؤثرة دون أن تُنسب إليها الأفعال.

إن النحو ليس فقط نظامًا لتنظيم الكلام، بل مرآة لطريقة التفكير. في النحو العربي، كل شيء له “محل”. الفاعل له محل، المفعول به، الحال، التمييز…إلا هي. التاء. المؤنث. تلك التي “لا محل لها”.

وما لا محل له في النحو، لا محل له في الوجود الرمزي.

إنها اللامرئية المصنوعة فحين نعلم الطفل أن الكرة تدحرجت، وأنها فاعل دون أن تكون لها إرادة، فإننا نعلمه أن الفعل قد يحدث بغير سبب، وبالتالي فإننا نعلمه أن الفاعل لا يجب أن يكون فاعلًا فعلًا. بل مجرد اسم يسبق الفعل أو يليه. وهكذا، يتساوى الجماد والأنثى: فاعل نحوي لا إرادة له.

نائب الفاعل والاختباء خلف المجهول

في المبني للمجهول، يتحوّل المفعول به إلى “نائب فاعل”، كأن اللغة تعتذر له عن الأذى، وتمنحه ترقية رمزية تعويضًا عن فعلٍ فُعل فيه. لكن الفاعل الحقيقي يُخفى. كأننا نقول للضحية: “كن فاعلًا، لكن لا تسأل عمن فعل فعلته فيك؟ وهنا، اللغة تغطّي الجريمة بقناع نحوي.

هل أنا أرفض النحو؟ لا، أنا مع القواعد والقوانين، لكني أعتقد أنهما يحتاجان إلى ما وراءهما، أو لنقل ما بعدهما… بعض العقل وقليل من المنطق وشيء من الانصاف. صراحة لست أدعو لا إلى ثورة ولا انقلاب على النحو كعلم، بل فقط أريد تسليط بعض النور على ما يخبئه الفكر التقليدي العربي، أو بشكل أدق، جزء من الفكر العربي القديم الذي تحكم في مرحلة ما من تاريخنا. فاللغة، أي لغة، ليست بريئة. هي منظومة، تُنتج، وتُعيد إنتاج، مفاهيم السلطة، الهوية، والوجود. ربما آن الأوان أن نوقف تعليم أطفالنا أن تاء التأنيث “لا محل لها”، بل علينا أن نقول له: هذه التاء التي تراها في آخر الفعل، ليست مجرد علامة، إنها أنثى إذا قامت بفعلٍ، فإنها تحرك المعنى، لكنها، لأسباب كثيرة، وُضعت خارج الحساب. فكر في ذلك، قبل أن تنطق القاعدة.

في الأدبيات اللسانية يقال إن “اللغة مرآة المجتمع”، لكنها ليست مرآة صافية، بل مرآة مائلة، تقطع وتعيد تشكيل الصورة كما تشاء. فاللغة لا تنقل الواقع كما هو، بل تُعيد إنتاجه وفق منطقها، وهذا المنطق نفسه مَحكوم بثقافة وسلطة وتاريخ. فعندما نفتح كتب النحو العربية، نجد أن “الأصل في الإعراب التذكير”، وأن التذكير “يغلب التأنيث عند التثنية والجمع”. هذه ليست مجرد قواعد، بل إشارات إلى تراتبية رمزية تم تطبيعها داخل اللغة منذ سنين.

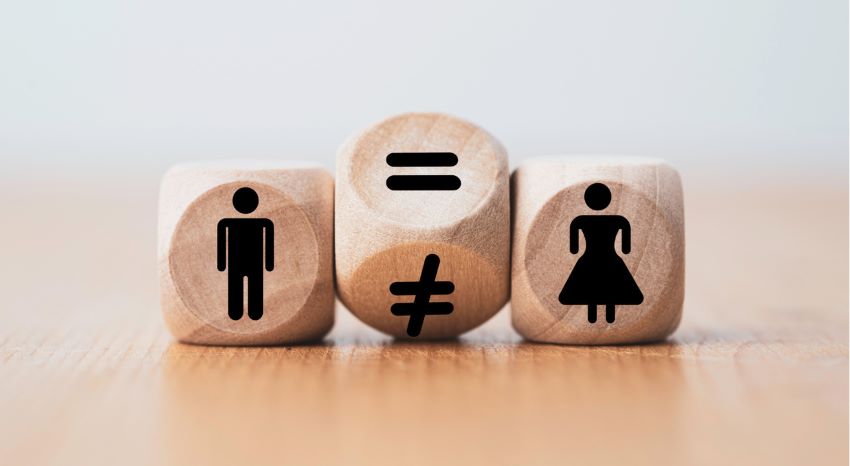

إن النوع الاجتماعي – الجندر – لا يُختزل في الذكورة والأنوثة كصفات بيولوجية، بل يُعبّر عن بنية اجتماعية وثقافية تُعيد تحديد الأدوار، والقيم، والتمثيلات التي تُنسب لكل من الرجل والمرأة.

في هذا السياق، تبدو اللغة العربية، كمجال تم فيه تطبيع الغياب الأنثوي، عبر أدوات نحوية ودلالية، تعكس الإقصاء أكثر مما تعكس الواقع، فتاء التأنيث تُضاف للفعل دون أن تُحسب من مكونات الجملة النحوية، وضمير الجمع الافتراضي يُذكَّر حتى لو كانت المجموعة كلها مؤنثة إلا لواحدة مذكّرة (جاء المعلمون والمعلمة). وأسماء المهن تُفهم مبدئيًا كمذكرة: “الطبيب”، “المهندس”، “الوزير”… وتحتاج المؤنثة إلى صيغة مشتقة – وكأنها نسخة فرعية من الأصل.

من الفاعل إلى المفعول : من له الحق في الفعل؟

في الخطاب النحوي التقليدي، “الفاعل من قام بالفعل”. لكن حين نُدقّق، نكتشف أن هذه القاعدة لا تهتم بالنية أو الإرادة، بل بالبنية الشكلية، وهكذا، يمكن أن تكون “الكرة” فاعلًا، ولا تكون المرأة كذلك إلا إذا سمح لها الفعل بذلك.

أما المفعول به، فهو موقع المفعولية الرمزية – حيث يُسند إليه الفعل دون أن يمتلك فعلًا خاصًا به، وعندما يتحول إلى “نائب فاعل”، يصبح ذلك تعويضًا بلاغيًا عن الخضوع، لا تمكينًا. فمن خلال التكرار وقبول الصيغ الجاهزة، تصبح اللغة وقواعدها النحوية، ليست مجرد إعادة انتاج العقلية الذكورية السلطوية المتحكمة، بل تصبح منتجة لهذا النمط من التفكير .

هل يمكن تحرير اللغة؟

في السياق العربي، ما زالت اللغة تُستخدم لتثبيت أدوار النوع الاجتماعي: في المقررات الدراسية، حيث “الولد يذهب إلى المدرسة” و”البنت تساعد أمها في الطبخ”. في الإعلام، حيث يُستخدم التذكير لصياغة الخطاب الرسمي، حتى وإن كان المخاطب نساءً. في القوانين، حيث تُكتب بصيغة المذكر وتفترض أن المواطن دائمًا رجل.

لكن هل يمكن تحرير اللغة من هذا التحيّز؟ أم أن الحل يكمن في تفكيك آليات التسمية والمعنى من داخل اللغة ذاتها؟ بعض اللغات شرعت في ذلك (كالفرنسية بإضافة الصيغ المؤنثة، أو الإنجليزية باستعمال ضمائر محايدة)، لكن في العربية، يظل الإشكال أعمق: فالنحو ليس فقط قاعدة، بل مرجعية رمزية، تستمد شرعيتها من الدين، والتقليد، والبلاغة.

ليست الدعوة هنا إلى هدم النحو أو إحلال الفوضى اللغوية، بل إلى قراءة نقدية للغة العربية بوصفها أداة بناء اجتماعي، وإلى مساءلة ما اعتبرناه “بديهيًا”.

نحوٌ يعترف بالمرأة ليس فقط كتاء ساكنة، بل كفاعل كامل المعنى. نحوٌ يعيد التفكير في الغياب، في النيابة، في الفعل نفسه: من يملكه؟ من يُنسب إليه؟ نحوٌ يعترف بأن ما لا محل له في الإعراب، قد يكون له محل كبير في الحياة.