الموت والحداد في أنظمة الحكم التقليدية

الموت والحداد لا يعني نهاية مطلقة، هو فقط، قلب صفحة وفتح أخرى، ليستمر زمن السلطة كزمن مطلق، وإكراه وعنف دائمين.

ما يتم في زمن الحداد، هو زعزعة الأزمنة الأخرى: أزمنة هؤلاء الذين هم خارج السلطة، في حين يستمر زمن السلطة كما كان، باعتباره زمنا مطلقا، لكن انتقال السلطة يفرض زعزعة الأزمنة الأخرى، التي يتمخض عنها سلطة جديدة ما كانت لتكون لولا السلطة التي سبقتها، ويتم استعادة الزمن المؤسسة للسلطة القائمة.

يُشكِّل الموتُ ومراسيمُ الحدادِ حدثًا مركزيًّا في عمليات انتقال السلطة في أنظمة الحكم التقليدية، إذ يُحاط بالكثير من الغموض واللبس، وتُثار حوله الإشاعاتُ والتخميناتُ والتأويلاتُ. وبالفعل، شهد العالمُ العربي والإسلاميُّ في العقود الأخيرة رحيلَ العديد من الزعماء والقادة السياسيين (مثل الحسن الثاني، والحسين بن طلال، وحافظ الأسد)، والذين طبعوا الحياةَ السياسيةَ لفترات طويلة. وقد تبيَّن أن رحيلهم ــــ في معظم الأحيان ـــــ لم يكن حدثًا عاديا وعابرًا، إذ لم يمرَّ دون أن يُحدِثَ تأثيرًا عميقًا في التمثُّلات والممارسات السياسية، حيث ارتبط بأبعاد متعددة جعلت من الضروريِّ الوقوفَ عند طبيعة وخصوصية موت الزعيم في هذه الأنظمة.

في هذا السياق، لا يمكن استثناءُ الأنظمة الجمهورية، فهي من جهةٍ تبنَّت نظامَ توريث السلطة ـــ رغم اعتباره آليةً لصيقةً بالأنظمة التقليديةــــ ومن جهةٍ أخرى، عملت على استنساخ آليات الحكم التقليدية وممارساتها. وبذلك، تكادُ الفروقُ والفواصل بينهما تنمحي، أو تصبح ضئيلةً إلى حدٍّ كبير.

تبيَّن من خلال المعطيات والبيانات والملاحظات التي تمكَّنَّا من تجميعها – والتي رافقت حالات موت الزعيم في هذه الأنظمة، والحداد المُعلَن بعده – أن الموت غالباً ما يُحاط بهالة من الغموض والقداسة. ويعود ذلك إلى الممارسات والطقوس المصاحبة له، والتي تستهدف عزله كتجربة إنسانية، يمكن أن تحصل لأي شخص في أي زمان ومكان، غير أنها حين ترتبط برجل السياسية أو الزعيم السياسي، فإنها تكتسب أبعاداً خاصة تجعل منها حدثاً استثنائياً، خارج المعتاد واليومي، ويرتقي مرتبة القدسي.

كيف يمكننا، إذن، نزع بعض من هذه القداسة عن الحدث عندما يتعلق بحقل السياسة على اعتبار أن هذا ما يشكِّل جزءاً من مهمة الباحث ؟

الأبعاد التي تُستحضَر أثناء موت الزعيم أو السياسي عموماً، تهدف أداء وظيفة سياسية محددة، حيث يُنظَر إلى الموت على أنه حالة فوضى، تهدد النظام بالمعنى العام. هذا الأمر يُعزِّز المشاعر الجماعية ويُولِّد إحساساً بالوحدة والخوف معا، بيد أنه، عندما يتعلق الأمر بالسلطة السياسية ذاتها كمؤسسات وفاعلين، فإن الموت لا يُعاش إلا كشكل من أشكال الحداد الأبيض، بحيث يظل منطق السلطة القائم على الإكراه والعنف قائما ومستمرا، بل وقد يبلغ ذروته في لحظات التولية والتنصيب.

يشهد التاريخ، في هذا الصدد، على حالات كثيرة من الصراع والتنافس، بل والاقتتال الدموي والعنيف حول السلطة، والتي كثيراً ما كانت تندلع بعيد وفاة الزعيم أو أثناء مرضه أو ضعفه، وبالخصوص عندما تكون السلطة مركزةً تركيزاً شديداً في شخصه.

أولا: الموت كفوضى

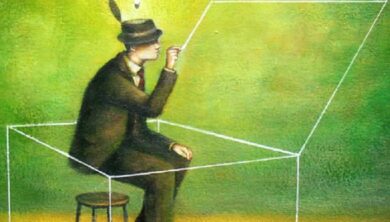

يشكّل موت الزعيم في أنظمة الحكم التقليدية وضعاً مُربكاً ومزعجا، وحالة تهدّد استقرار النظام وتعصف بآلياته الرتيبة. إذ أن الموت يأخذ أبعادا يتجاوز البعد البيولوجي بوصفه مجرد توقف عن الحركة والفعل، بل إن ثمة أبعاد أخرى تعلن عن حضورها لحظة الموت، ليتحول إلى حدث ذي أبعاد متعددة، يوقع حضوره في الزمان (مدة الحداد)، ويبرز فوق المجال (تنكيس الأعلام من فوق البنايات)، وتتمظهر فوق الجسد، على اعتبار أن الجسد هو حامل للدلالات ومُنتج للرموز. [1]

يرتبط الموت بالنهاية المطلقة لكل ما هو ايجابي [2]، لذلك فإن فداحة الفقدان تكمن في زعزعة نظام الأشياء التي ألفناها، وتحدث شرخا عميقا في نسق الحياة بالمعنى المعتاد، والذي نعتقد جازمين أنه الحالة الطبيعية لوجودنا، ولأنه يمثل- بالإضافة إلى ذلك- بداية الولوج إلى عوالم مجهولة: قد تكون الجنة أو النار. فهو يجسد طقسا من طقوس العبور ويقترن بها [3]، لكن الموت حينما يتعلق بالزعيم ورجل السياسة، فينظر إليه بوصفه فوضى مهددة، تستدعي تجديدا لنظام السلطة؛ واستعادة للزمن الأول؛ زمن التأسيس.

ثانيا: الحداد الأبيض

لعل تفصيلا أوضح لزمن الحداد، وما يقتضيه من ممارسات وطقوس، يقدم إضاءة مهمة، قد يساهم في إبراز آليات انتقال السلطة، بالشكل الذي يربك الجميع، لما يضفيه من غموض والتباس على حدث الموت، فيقوي الانفعالات الجماعية، والتي تتجه نحو تجميد الذاكرة ومحاصرتها في لحظة الموت، الشيء الذي يعيق رؤية الموت كحدث طبيعي، وكجزء لا ينفصل عن التجربة الإنسانية اليومية، فالموت يرافق الإنسان بشكل يومي، غير أنه حين يقترن بالسياسي، فإنه يأخذ بعدا مختلفا، الشيء الذي يؤدي إلى تغييبه عن الفهم كتجربة إنسانية بيولوجية وعادية.

زمن الحداد بوصفه زمنا إنسانيا، يظل محدودا بعكس الزمن الإلهي، والذي يمتد بلا بداية ولا نهاية.

زمن الحداد ـــ مهما طالت مدته واختلفت من ثقافة إلى أخرى ــــ يظل محكوما بنهاية محددة، والتي تشكل بداية انسياب الزمن بالمعنى المعتاد أو الطبيعي، إن زمن الحداد لا يعني توقفا للزمن. زمن السلطة كالزمن الإلهي زمن مطلق، لكن ما يقع هو أننا في زمن الحداد، نفتح قوسا في الزمن المعتاد، والذي سريعا ما ينغلق، والذي بانفتاحه يختل نظام الأشياء، والذي يقتضي انقلابا في السلوك والممارسات والأفعال، كارتداء الزي الأسود أو الأبيض…، والذي يعني تكثيفا لحالة الأسى والحزن، بحيث يخشى إظهار ما لا ينسجم والمناخ العام، الشيء الذي يزيد المشهد غموضا وإرباكا.

زمن الحداد ليس مطلقا، وإن كان زمن السلطة زمنا مطلقا [4]، لأن نظام الحياة يتطلب عودة سريعة للزمن المعتاد، ذلك أن زمن الحداد- إذا ما نظرنا إليه من زاوية السياسي- وجدنا أنه يتسم بالغموض كأي شيء ينتمي إلى حقل القداسة أو حقل السياسة [5]، وبالفعل فالإنسان طور المقدس انطلاقا من تجربته وعلاقته بالموت. [6]

السلطة كإكراه وعنف لا تختفي بالمطلق، بل قد تعلن حضورها في اللحظات الأولى للموت، وكأن شيئا لم يحدث، بينما يتم تكثيف مظاهر الحداد والحزن على كل شيء، وفي كل شيء وبآليات بالغة التعقيد والغموض، بحيث لا يمكن إلا أن نتكلم عن حداد أبيض le deuil blanc، والذي يعني وضعا يتم فيه استبدال أب بأب آخر، أو غيابا يجب أن يملأ سريعا، هكذا نجد أن الموت في هذا السياق يختزل في شعار مكثف: “مات الملك . عاش الملك”.

لا يتعلق الأمر بنهاية مطلقة، وإنما بقلب صفحة وفتح أخرى، ليستمر زمن السلطة كزمن مطلق، وإكراه وعنف دائمين، وحتى في أقصى درجات الموت والحداد.

ما يتم في زمن الحداد، هو زعزعة الأزمنة الأخرى: أزمنة هؤلاء الذين هم خارج السلطة، في حين يستمر زمن السلطة كما كان، باعتباره زمنا مطلقا، لكن انتقال السلطة يفرض زعزعة الأزمنة الأخرى، والتي يتمخض عنها سلطة جديدة ما كانت لتكون لولا السلطة التي سبقتها، ويتم استعادة الزمن المؤسسة للسلطة القائمة.

لا يعيش رجل السياسة إلا حدادا أبيض، والذي يتشكل لحظة التنصيب أو التولية، بحيث قد يعاش قبل الأوان، أو بعبارة أخرى، يعاش بشكل استباقي، ويتشكل الوعي به كخطاطة طبيعية لا يمكن تصور ممارسة السلطة بدونها ولا استمراريتها، بل إن الانخراط أو بالأحرى الالتزام السياسي قد يقترن بالموت كنتيجة أو قدر محتوم لا مفر منه [7].

لتوضيح ذلك، يمكن أن نسترجع شهادة الحسن الثاني وقت تنصيبه وليا للعهد في السابع من يوليوز 1957، حيث يقول إنه بكى وقتها، وتساءل عن جدوى الاحتفال إذ أحس أن التنصيب يتضمن إشارة إلى أنه سيصبح ذات يوم ملكا، لكن ذلك لن يكون ممكنا إلا بغياب والده، اليوم الذي تمنى ألا يأتي [8].

نستنتج أن الوعي بالموت يمكن أن يتبلور لحظة التولية؛ ويصبح أمرا محتملا، وطبيعيا ضمن زمن السلطة بمعنى أن حدوثه لا يأتي إلا ليكسر رتابة الزمن بالمعنى العام، والذي يسمح-في النهاية- باستمرارية السلطة وديمومتها، ونتيجة ذلك فإن الاهتمام ينصب على إرساء دعائم الحكم الجديد، حسب المنطق الداخلي للسلطة، والذي يحمل مضمونا ولغة يستهدفان استعادة لحظة التأسيس، وما تزخر به من غموض واحتمالات منفتحة، بحيث يصبح التماسك الداخلي ضرورة ملحة وذلك لتجنب الفوضى.

ثالثا: المعنى المنغلق

من جانب آخر، الخطاب الذي يرافق رحيل الزعيم السياسي يتجاوز مجرد التعبير عن الأسى والحزن كحالة يتم تعميمها على الجميع، بل إن ذلك يشكل نهجا متماسكا من حيث المبنى والمعنى، إذ يمنع التسامح مع كل ما من شأنه أن يشق التماسك الداخلي ووحدة الأحاسيس والمشاعر.

الخطاب-هنا- يلعب على المكشوف، ويغذي حقائق ثابتة تسعى بين الناس، فالخطاب ليس تسويغا، وهذه ليست وظيفته، وإنما يتوخى أهدافا محددة، تسعى إلى إيصال المعنى وتحقيقه، الشيء الذي يساهم في عزل حدث الموت عن صيرورته التاريخية ومن شروط تشكله، حيث يقدم كمعطى جاهز يستهدف حضورا، يتجاهل التجربة الإنسانية في أبعادها التاريخية والاجتماعية.

في كل التصريحات، كما في البيانات والشهادات التي أمكننا الاطلاع عليها، والتي رافقت رحيل بعض الزعماء مثل الحسن الثاني والحسين بن طلال و الرئيس حافظ الأسد، نجد أن المعنى المصاحب للموت( لموتهم) ينغلق، ويجبر المتلقي على تقبله كما هو، والذي يعمل على إخفاء التناقضات وطمس الحقائق، وفي أحسن الأحوال يتم إبرازها بصيغة تسمح بالانزلاق نحو الحلم والأمل في المستقبل، فثمة حالة من الأسى والحزن، والتي ينبغي تعميمها على الجميع وبكل الأساليب والأدوات، كما أن ثمة حالة من الاستقرار، التي هي بدورها يجب المحافظة عليها، وتجنب احتمال حدوث الفوضى، لذا ينبغي الالتفاف حول النظام والدفاع عنه، إذ يتم إبراز الوضع الحالي كأفضل وضع ممكن، والإنجازات التي تم تحقيقها كأقصى ما يمكن الوصول إليه، وبالتالي ليس مسموحا على الإطلاق فتح الباب على المجهول.

المراجع:

[1] – Brohn, J.-M. (1975). Corps et politique. Paris : Éditions Universitaires.

[2] – Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (1982). Dictionnaire des symboles : [Article: “La mort”]. Paris : Robert Laffont.

[3] – Ibid.

[4] – Balandier, G. (1975). Anthropologie politique. Paris : Presses Universitaires de France.

[5] – Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (1982). Dictionnaire des symboles [Article: “Temps”]. (Op. cit.)

[6] -Durkheim, É. (1986). Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris : Presses Universitaires de France.

– Dumas, A. (1976). “Sacre”. In Encyclopaedia Universalis. (7ème éd.). Paris: France Éditeur .

[7] – Saaf, A. (1987). Images politiques du Maroc. Rabat : Éditions OKAD.1987

[8] – Hassan II & Laurent, É. (1993). La mémoire d’un roi : Entretiens avec Eric Laurent. Paris : Plon.